※翻訳機能では正しく表示されない場合があります。

健康保険証廃止後の受診方法

健康保険証の廃止

令和7年12月2日以降は健康保険証は使用できません

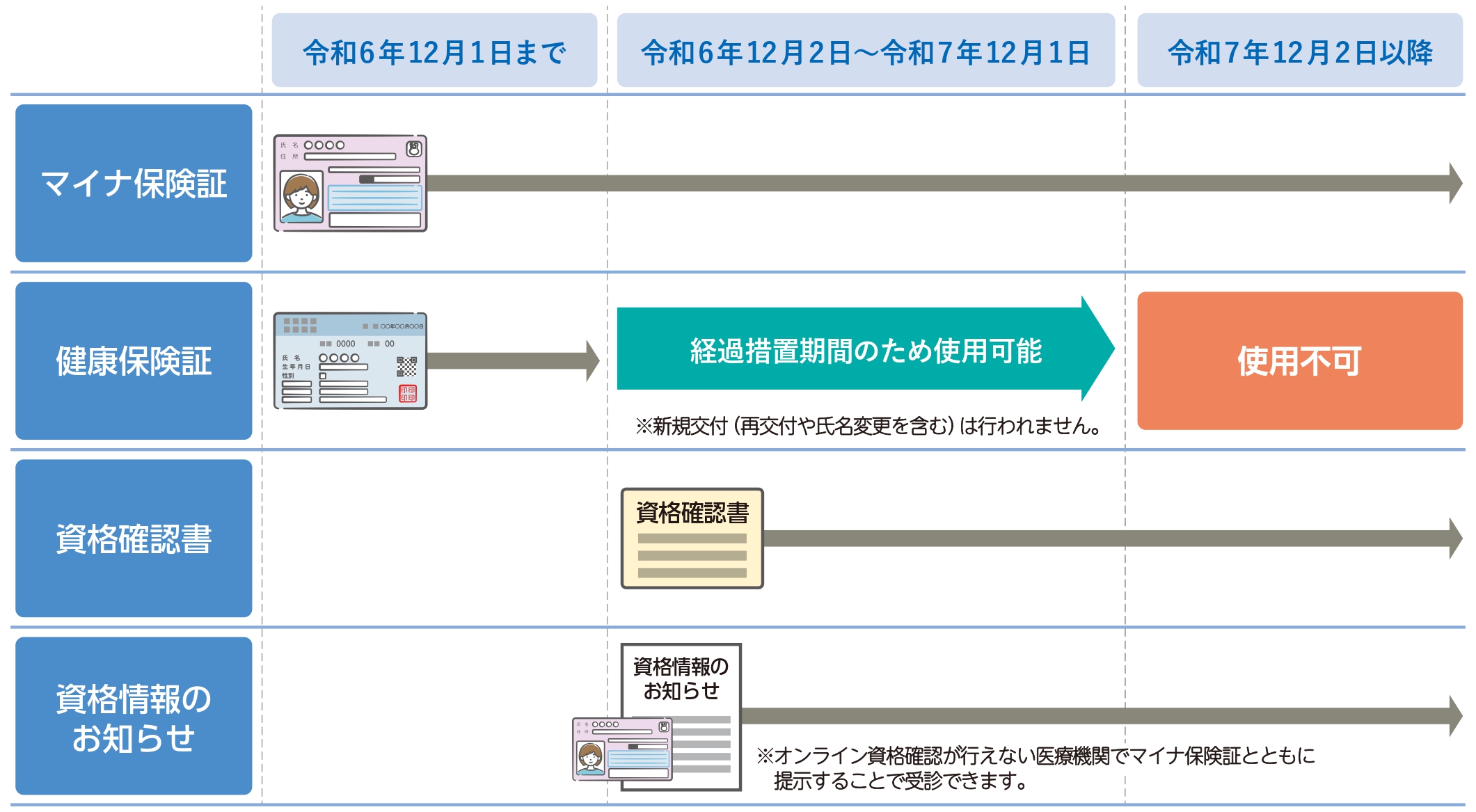

交付済みの健康保険証については、健康保険証の新規交付・再発行の終了後も経過措置により医療機関の受診の際に使用できました。しかし、令和7年12月1日で経過措置が終了したため、12月2日以降は使用できません。

医療機関等の受診は健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード(マイナ保険証)の利用が基本となりますので、今後はぜひマイナ保険証をご利用ください。マイナ保険証が利用できない方については資格確認書が交付されますので、医療機関を受診する際は資格確認書を窓口で提示してください。

使用できなくなった健康保険証の返却は不要

使用できなくなった健康保険証は回収しません。健康保険組合への返却は不要ですので、個人情報に配慮して各自で廃棄をお願いします。

廃止後の医療機関の受診方法

医療機関を受診する際は、マイナ保険証等を窓口で提示し、オンライン資格確認で健康保険の資格があることが確認できると、医療費の一部を負担するだけで必要な医療を受けることができます。

マイナ保険証で受診する場合は、医療機関の窓口に置かれた顔認証付きカードリーダーで受診のたびに毎回マイナ保険証を提示する必要があります。より詳しいマイナ保険証による受診方法についてはこちらをご覧ください。

マイナ保険証や資格確認書を他人と貸し借りをして受診するなど、不正使用は詐欺罪に問われますので、絶対に行わないでください。

※マイナ保険証が利用できるのは、オンライン資格確認システムを導入している医療機関・薬局です。対応している医療機関・薬局のリストはこちら(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。

| マイナ保険証 |

健康保険証の利用登録が完了したマイナンバーカードのことです。医療機関の窓口に設置された顔認証機能付きカードリーダーを使用して提示すると、健康保険を使って医療を受けることができます。 |

|---|---|

| 資格確認書 |

マイナンバーカードを取得していない、マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行っていないなど、マイナ保険証を利用できない人に交付します。医療機関の窓口で提示すると健康保険を使って医療を受けることができます。 |

| 資格情報のお知らせ |

健康保険組合に登録されている資格情報をお知らせするための文書です。健康保険組合の名称、加入者の被保険者等記号・番号、氏名などが記載されています。 医療機関でオンライン資格確認が導入されていない、あるいはシステムの都合でオンライン資格確認ができないなどで、マイナ保険証で受診できない場合にマイナ保険証と一緒に医療機関の窓口で提示すると健康保険を使って医療を受けることができます。 ※この「お知らせ」のみでは医療機関を受診することはできません。マイナ保険証とともに提示してください。※マイナポータルからスマートフォン等の端末に医療保険の資格情報を保存できます。その保存した画面とマイナ保険証を一緒に提示することで、同じように医療機関を受診できます。 |

それぞれの受診方法の比較

| マイナ保険証 | 資格確認書 | 資格情報のお知らせ | |

|---|---|---|---|

| 対象者 | マイナンバーカードの交付を受けている人 | マイナ保険証が利用できない人 | 健康保険組合に加入している人 |

| 取得方法 | マイナポータルで健康保険証利用登録を行う | マイナンバーカードを取得していないなど、マイナ保険証を利用できない人に自動的に交付(紛失等の場合は申請が必要) | 資格取得手続き後に交付 |

| 有効期限 | マイナンバーカードまたはカード内の電子証明書の有効期限まで | 定められた有効期限まで | 資格を喪失するまで |

| 受診方法 | 医療機関の窓口に設置された顔認証機能付きカードリーダーで本人確認を行う | 医療機関の窓口で提示する | オンライン資格確認が行えない医療機関の窓口でマイナ保険証とともに提示する |

| 返却 | 不要 | 資格喪失日が有効期限前の場合は健康保険組合に返却する | 不要 |

健康保険証廃止後(令和6年12月2日以降)のそれぞれの受診方法の利用期間

証類の交付について

マイナ保険証を利用する場合は、高齢受給者証や限度額適用認定証などの下記の証類はオンラインで資格情報を取得することができるため、交付されません。医療機関の窓口での提示は不要です。ただし、限度額適用・標準負担額の減額認定と特定疾病の認定については健康保険組合に申請が必要です。

資格確認書で受診する場合は、引き続き提示が必要となります。高齢受給者証以外は申請が必要ですので、事前に健康保険組合に申請して交付を受け、資格確認書とともに医療機関の窓口で提示してください。

高齢受給者証

70歳以上75歳未満の高齢者は所得に応じて自己負担割合が異なるため、70歳以上75歳未満の人には自己負担割合が記載された高齢受給者証が交付されます。

限度額適用認定証

医療費の支払いが高額になる場合に窓口で提示すると、支払い額が高額療養費の自己負担限度額までで済みます。

限度額適用・標準負担減額認定証

収入が一定以下で低所得者に該当する場合、医療機関の窓口で提示すると支払い額が高額療養費の自己負担限度額までで済み、入院時の食費などの標準負担額についても減額されます。

特定疾病療養受療証

長期にわたり高額な医療費が必要となる特定の病気では、健康保険組合に申請して特定疾病の認定を受け、医療機関の窓口で提示すると毎月の自己負担額が10,000円までとなります。